こんな疑問を解消します!

- テクニカル分析とは何?

- テクニカル分析でおすすめの種類やチャートは?

- テクニカル分析は意味ないの?

投資をする上で欠かせないツールが過去の株価推移を示した「チャート」です。

テクニカル分析とはチャートを分析することであり、今の相場状況や今後の値動きを予想することができます。

今回の記事では、株初心者の方向けに、テクニカル分析とは何か?おすすめの種類やおすすめのチャート(ツール)について解説をします。

テクニカル分析を使いこなして株式投資の勝率を上げていきましょう。

株式投資で使うテクニカル分析とは?

テクニカル分析とは過去の株価の推移をグラフ化した「チャート」を読み解き、将来の株価の値動きを予想する手法を言います。

テクニカル分析を覚えることで、エントリーポイントのタイミングや利確・損切りポイントの決定を有利に行うことができます。

テクニカル分析には、トレンドを把握・予想する「トレンド系」と、相場の過熱感を把握する「オシレーター系」の2つのカテゴリーがあります(後述)。

- トレンド系:トレンドを把握する

- オシレーター系:相場の過熱感を把握する

ちなみに、テクニカル分析とは別の株価予想法として、企業の業績推移や財務状況などを分析して将来の株価を予想する「ファンダメンタルズ分析」があります。

株のテクニカル分析に関する基礎知識

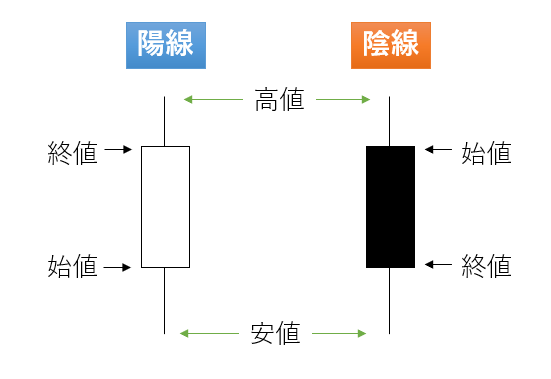

チャートとは過去の株価の推移をグラフ化したものですが、そのチャートを構成しているのが「ローソク足」です。

まずは、ローソク足の仕組みから理解しましょう。

ローソク足の仕組み

ローソク足は、1本で「始値(はじめね)」「終値(おわりね)」「安値(やすね)」「高値(たかね)」の4つの株価を示します。

一定期間の間に最初についた価格が「始値」、最後についた価格が「終値」、最も高い価格が「高値」、最も安い価格が「終値」です。

また、ローソク足には日足、週足、月足や、1時間足、5分足などの種類があります。

始値よりも終値が高いのが「陽線(ようせん)」、始値より終値が低いのが「陰線(いんせん)」です。

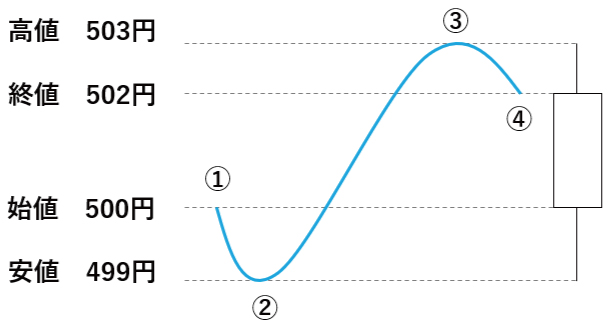

陽線

例えば日足のローソク足で、その日の株価が500円で始まり(①)、499円まで下がり(②)、その後503円まで上昇して(③)、最後に502円で終わったのが図のローソク足です。

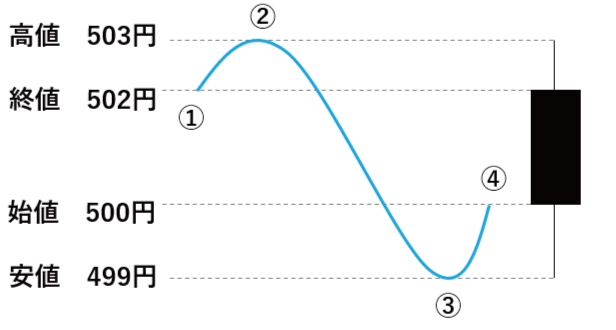

陰線

一方、502円で株価が始まり(①)、503円まで上昇して(②)、その後に499円まで下がり(③)、最後に500円で終わったのが図のローソク足です。

一般的に陽線を白塗り、陰線を黒塗りで表示しますが、チャートソフトによって青・赤などの色も使われます。

相場環境:上昇・下降・レンジ相場

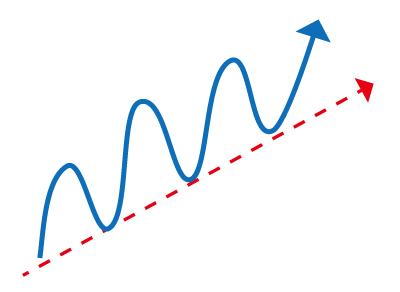

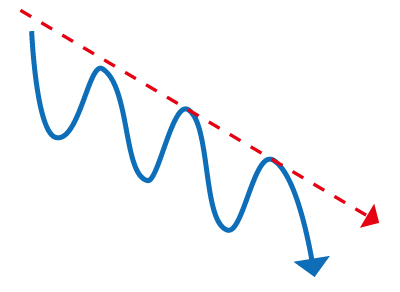

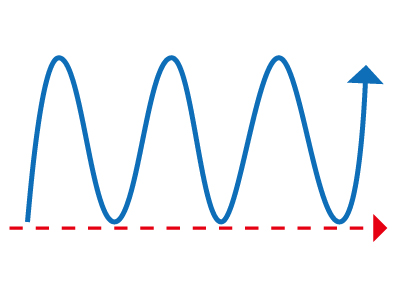

一見複雑な値動きをしている株価チャートですが、以下3つの状態に分類されます。

| 上昇トレンド | 下降トレンド | 横ばい | |

| 相場環境 |  |  |  |

| 取引 | 買い | 様子見、または売り決済 | 様子見・何もしない |

そして、それぞれの相場状態で投資家がするべき選択肢は明確であり、上昇トレンドは「買い」、下降トレンドは「様子見(または売り決済)」、横ばいは「様子見」です。

この動作を徹底するだけでも、株式投資の勝率を上げる事ができます。

特に、下降トレンドの時はまだまだ株価が下がるリスクが高く、買いは見送るべきです。

株価が上昇トレンドに転じてから買いを入れることで、リスクを抑えて利益を上げることができます。

株のテクニカル分析でおすすめの種類[トレンド系]

テクニカル分析でメインとなるのがトレンド系です。

トレンド系のテクニカル分析とは、現在のトレンド状態がどういう状態かを示し、いつ売買すればいいのかを示すものです。

トレンド系の種類は色々ありますが、最もよく使われる有名な種類は以下の4つです。

トレンド系の種類

- 移動平均線

- 一目均衡表

- トレンドライン

- ボリンジャーバンド

移動平均線

移動平均線とは過去一定期間のローソク足の終値を平均して価格を結んだ線のことです。

例えば、5日移動平均線であれば、「過去5日間の終値を足して5で割った価格」を結んでいきます。

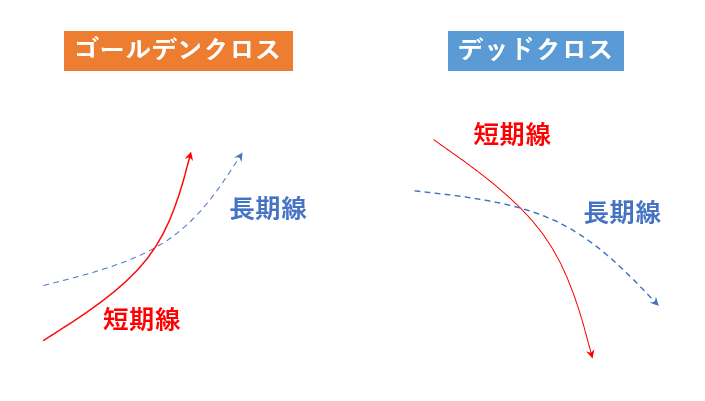

移動平均線の使い方は非常にシンプルで、期間の異なる2種類の移動平均線を表示させます。そして、短期移動平均線が長期移動平均線を「下から上へクロスしたら買い(ゴールデンクロス)」「上から下へクロスしたら売り(デッドクロス)」です。

下のチャートは日経平均株価の日足チャートで、期間が5と10の移動平均線を表示させていますが、ゴールデンクロスとデッドクロスが売買シグナルとして機能しているのが分かりますね。

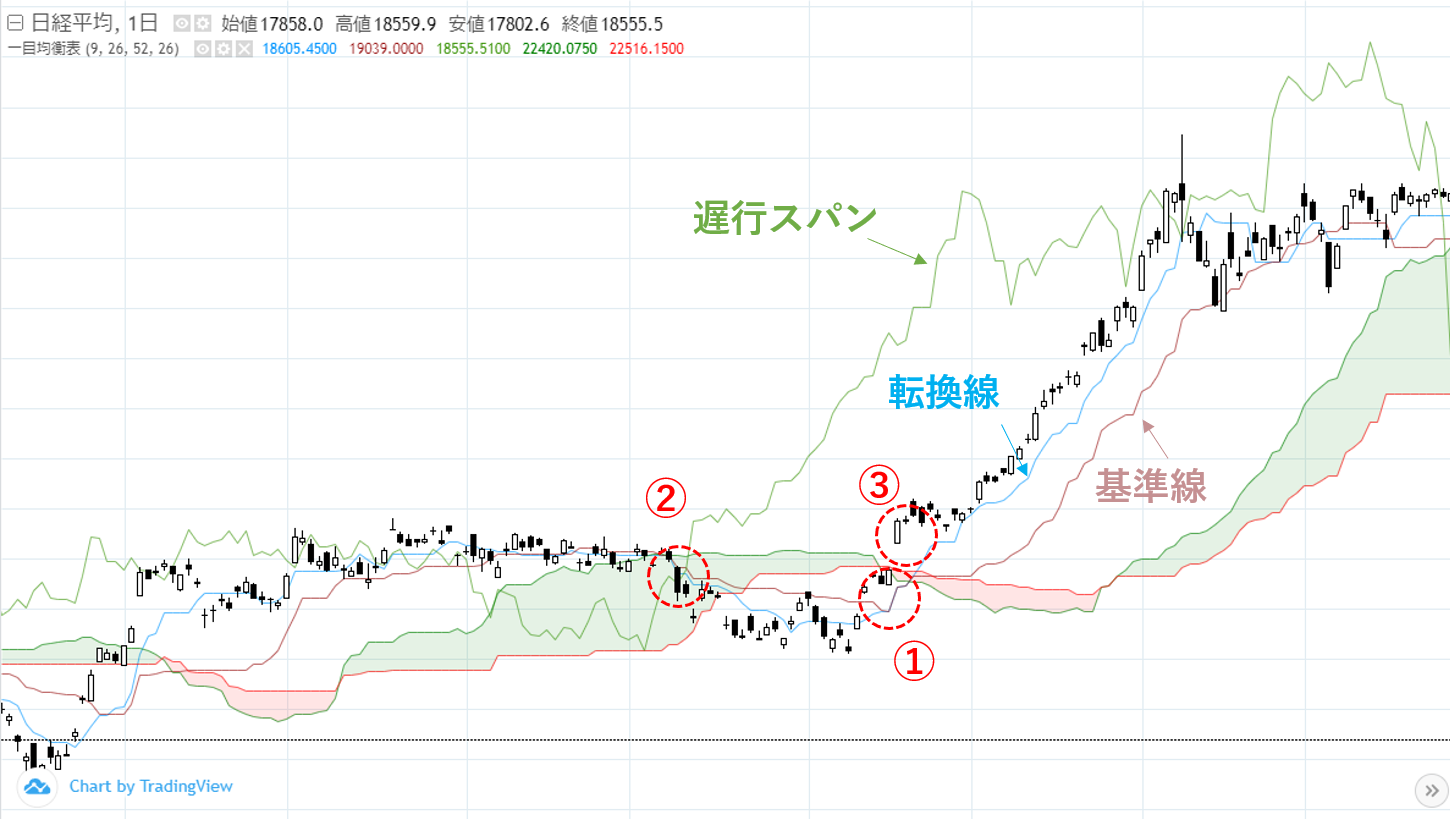

一目均衡表

一目均衡表(いちもくきんこうひょう)は日本人の記者(細田悟一氏)が開発したテクニカル分析で、その名の通り、一目見れば相場の状態や今後の方向性を予想できるものです。

一目均衡表は以下の5つの線から構成されています。

一目均衡表の要素

- 基準線:過去26日間の最高値と最安値の中心値を結んだ線

- 転換線:過去9日間の最高値と最安値の中心値を結んだ線

- 遅行スパン:当日の終値を26日前に記した線

- 先行スパン1:基準線と転換線の中心を、26日先に先行させた線

- 先行スパン2:過去52日間の最高値と最安値の中心を、26日先に先行させた線

- 雲:先行スパン1と先行スパン2に囲まれた部分

売買シグナルもシンプルで、以下3つの条件が全て揃った時が「三役好転」と言い、買いのシグナルとなります。

三役好転の買いサイン

- 転換線が基準線を上抜けたとき(①)

- 遅行スパンがローソク足を上抜けたとき(②)

- ローソク足が雲を上抜けたとき(③)

ちなみに、①、②、③が全て反対の向きに動いた時は「三役逆転」と言い売りのシグナルとなります。

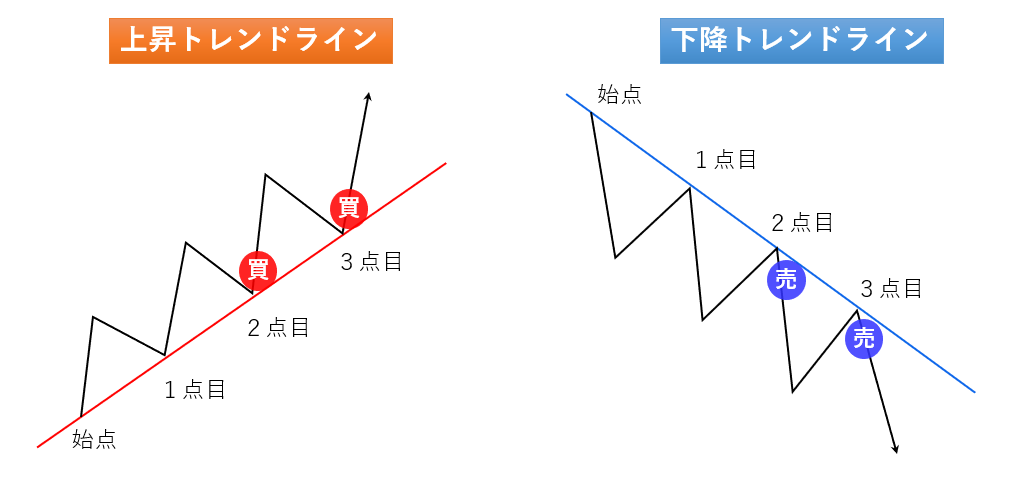

トレンドライン

チャート上で斜めに引いた線が「トレンドライン」です。

斜め上に引ける線が上昇トレンドライン、斜め下に引ける線が下降トレンドラインです。

一度トレンドラインが引けると、そのライン上で反発する可能性があるので、2点目以降の反転ポイントで買いまたは売りを仕掛けることができます。

株のテクニカル分析でおすすめの種類[オシレーター系]

オシレーター系のテクニカル分析は相場の過熱感を示し、買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する際に使用します。

オシレーター系のテクニカル分析は、ローソク足チャートの下側の部分に表示されます。

代表的なものに、以下の種類があります。

オシレーター系の種類

- RSI

- MACD(マックディー)

RSI

RSIは相対力指数とも呼ばれ、0~100%の間で買われ過ぎ・売られ過ぎを示す指標です。

一般的に70%以上で買われ過ぎ、30%以下で売られ過ぎの状態を示します。

RSIの見方

- 70%以上で買われ過ぎ

- 30%以下で売られ過ぎ

70%以上は買われ過ぎなので下がる可能性が高く売りのサイン、30%以下は売られ過ぎなので上がるか可能性が高く買いのサインとなります。

しかし、相場のトレンドが強い時は、例えばRSIが30%以下になった時でも、そこから更に株価が下がるケースもあるので注意が必要です。

よって、単に70%以上は売り、30%以下は買いと判断するのではなく、トレンド系テクニカル分析のサブとして使用していくのがおすすめです。

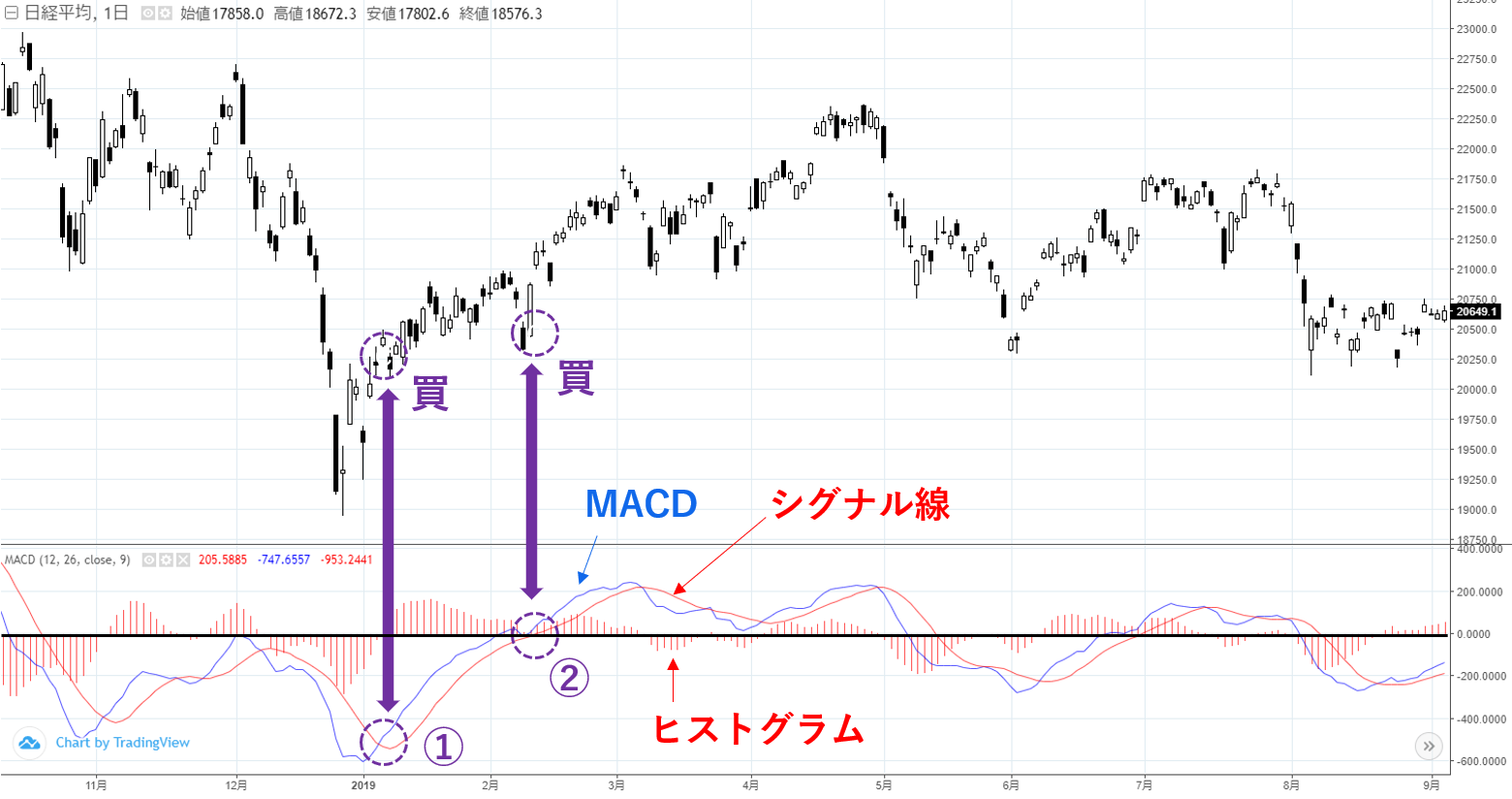

MACD(マックディー)

MACDは移動平均線を発展させたオシレーター系の指標で、「MACD」「シグナル線」「ヒストグラム」の3つの要素から構成されています。

それぞれの意味は次の通りです。

MACDの要素

- MACD:期間12と26の移動平均線(EMA)の差

- シグナル線:MACDの期間9の移動平均線

- ヒストグラム:MACDとシグナル線の差

MACDを使った売買ポイントは主に2つです。

MACDの売買ポイント

- MACDがシグナル線を下から上へクロスしたら買い(上から下なら売り)

- MACDがマイナスからゼロになったら買い(プラスからゼロなら売り)

株のテクニカル分析でおすすめのチャート・ツール

株式投資のテクニカル分析でおすすめのチャート(ツール)は以下の3つです。

松井証券のネットストック・ハイスピード

松井証券のネットストック・ハイスピードは、チャート画面を自由にカスタマイズできるプロも納得する高機能なトレードツールです。

チャートは最大9銘柄のチャートを分割して表示でき、移動平均線や一目均衡表などの豊富なテクニカル分析が表示できます。

また、松井証券はスキャルピングやデイトレードなど短期トレーダー向けの証券会社であり、チャートに加えて最短1クリックで発注できるスピード注文機能なども備わっています。

松井証券ではネットストック・ハイスピードの他に、トレンド検索機能がある「チャートフォリオ」などのツールもありますので、同時に使うことで分析のアプローチを増やすことができます。

楽天証券のマーケットスピード II

個人的に最もおすすめが楽天証券のマーケットスピード IIです。

チャートの色は黒を基調としてシンプルで見やすく、ワンクリック注文の「武蔵」や、色の違いで上昇・下落を視覚的にとらえる「ヒートマップ」など、楽天証券ならではの特徴が満載です。

また、テクニカル分析の種類は20種類以上と多く、チャート内に自分のコメントを記録させることもできます。

SBI証券のHYPER SBI2

SBI証券のHYPER SBI2は使いやすさを徹底追及したチャートツールです。

移動平均線などの多数のテクニカル指標を表示でき、ラインなどの描画ツールもあります。

個別銘柄に加えて、先物指数や、オプションなどを取引する機能もありますので、多彩な投資対象を取引したい方におすすめです。

テクニカル分析の表示方法[楽天証券]

ここからは具体的にテクニカル分析をチャートに表示させる方法を解説します。

今回は、人気チャートである「楽天証券」の「マーケットスピードⅡ」を使って表示させてみましょう。

なお、チャートは楽天証券で口座開設(無料)をすれば、誰でも使用することができますよ。

トレンド系指標の表示方法

最初はトレンド系のテクニカル指標の表示方法を説明します。

まず、マーケットスピードⅡを起動させて、チャートを表示させたら、「テクニカル」のタブをクリックしましょう。

すると、テクニカル指標の画面が表示されるので、「トレンド系」のタブを選択し、使用するテクニカル指標にチェックを入れれば表示されます。

とっても簡単ですね。

また、チャートにラインを引く際には、以下のボタンをクリックし、各種ラインを選択してチャート上でクリックすれば表示されます。

オシレーター系指標の表示方法

次はオシレーター系指標の表示方法を説明します。

マーケットスピードⅡを起動させて、チャートを表示させたら、「テクニカル」のタブをクリックしましょう。

すると、テクニカル指標の画面が表示されるので、「オシレーター系」のタブを選択し、使用するテクニカル指標にチェックを入れれば表示されます。

なお、チャートは楽天証券で口座開設(無料)をすれば、誰でも使用することができますよ。

テクニカル分析は意味がない?よくある誤解

株価を予想する方法にはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析があると説明しましたが、投資家の中には「テクニカル分析は意味がない」と考えている人も多数います。

テクニカル分析は意味がないと言われる理由は、以下の2つです。

テクニカル分析は意味がないの理由

- ランダムウォーク理論

- 効率的市場仮説

ランダムウォーク理論

ランダムウォーク理論とは、数学者のルイ・バシュリエにより提唱された理論で、株価は予想できないものと結論づけられた理論です。

ランダムウォーク理論では、株価が上昇する確率と下落する確率はそれぞれ50%ずつであり、結局はどちらに進むかは運でしかないということになります。

ただし、テクニカル分析を使うトレーダーからすれば、この理論は少し雑な考え方と感じ、テクニカル分析で勝率の高いエントリーポイントを選別することで、勝率は明らかに50%以上になると言えます。

効率的市場仮説

効率的市場仮説とは、「あらゆるマーケットの情報はすでに株価に反映されている」という考え方で、つまり、株価を予想して高い収益を上げることは不可能とされています。

確かに、現在で入手可能な情報は株価に織り込まれていると思いますが、今後発生する情報を予想して先回りで投資することは株式投資の醍醐味であり、その点からも効率的市場仮説の考え方には無理があると言えます。

もし効率的市場仮説を信じるならば、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析で投資をするのは避けるべきであり、インデックス投資をするのがおすすめです。

テクニカル分析は株で勝つための有効な手法

テクニカル分析は過去の株価推移を描いたチャートを分析して、将来の値動きを予想する手法です。

テクニカル分析にはトレンドを分析するトレンド系と相場の過熱感を分析するオシレーター系の2つのカテゴリーがあります。

トレンド系は移動平均線やボリンジャーバンドなどが代表的なもので、オシレーター系はRSIやMACDがよく使われます。

テクニカル分析でチャートを読むことは、株式投資では必要不可欠なものと言えます。

是非、今回の記事で学んだテクニカル分析を使いこなし、勝率を上げていきましょう。

株式投資を更に学びたい方は、以下の記事シリーズをご覧ください。

株式投資の仕組みや始め方を基礎から分かりやすく解説していきます。まずはこの記事で株の基本を学びましょう。

数ある銘柄の中から値上がりする銘柄の探し方を解説します。代表的なアプローチである「成長株投資」「割安株投資」について学びましょう。

株の投資スタイルは、1回の取引時間に応じてスキャルピング、デイトレード、スイング、長期運用がありますので、自分に合ったものを選んでいきましょう。

株式投資で必須となる決算書の読み方や株価指標の分析方法について解説します。企業価値と比べて、値上がりが期待できる割安株や成長株を探していきましょう。

チャートを使ったテクニカル分析について解説します。チャートを構成するローソク足の読み方、トレンド系の指標、オシレーター系の指標の代表的な種類の使い方を覚えましょう。

株で売買する際に使う注文方法(成行・指値・逆指値・OCO・IFD・IFDOCO)について図などを使い解説します。それぞれの仕組みやメリット・デメリットを理解しましょう。

株式投資で押さえておくべき資金管理の3つのポイントについて解説します。また、含み損を抱えた時に損切りをするべきかどうかについても説明します。

株式投資でメンタルが不安定になった時の対処法を学びましょう。メンタルは投資手法や資金管理と同じくらい大事な要素です。